In Eisenach gibt es am Pfingstmontag jedes Jahr einen ökumenischen Gottesdienst, der von den sechs Mitgliedsgemeinden der ACK gestaltet wird. Dieses Jahr hatte ich die Ehre, die Predigt halten zu dürfen über Johannes 4,19-26.

Liebe Gemeinde!

Sie haben sich heute wieder einladen lassen zu unserem ökumenischen Gottesdienst hier in der Georgenkirche am Pfingstmontag. Sechs volle Mitgliedsgemeinden hat unsere Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Wir sind alle verschieden in unseren Traditionen und arbeiten doch zusammen, heute und überhaupt in dieser Stadt das Wort Gottes und Jesus Christus zu verkünden.

Wir sind alle verschieden in unseren Traditionen, und Traditionen sind stark. Sie haben eine Wirkungsgeschichte und sie geben Kraft für Gemeinschaften. In unseren verschiedenen Kirchen sind sie Schätze, auf die wir nicht verzichten können und wollen. Gleichzeitig ziehen sie aber auch Grenzen, erklären, was möglich und was nicht möglich ist, und sie haben auch die Kraft zur Ausgrenzung. In Wernigerode hatte ich einen Kollegen, der war reformierter Konfession, und in seiner Kirche gab es über dem Chorraum ein goldenes Banner mit großen leuchtenden Buchstaben — und da stand geschrieben: „Gottes Wort und Luthers Lehr‘, die zwei vergehen nimmermehr.“ Da war schon im Kirchraum ein klarer Rahmen gesteckt, was hier geht und was nicht. Der Reformierte hat es locker genommen — er hatte ja nichts gegen Luther, nur vielleicht hätte er ihn nicht so hoch gehängt.

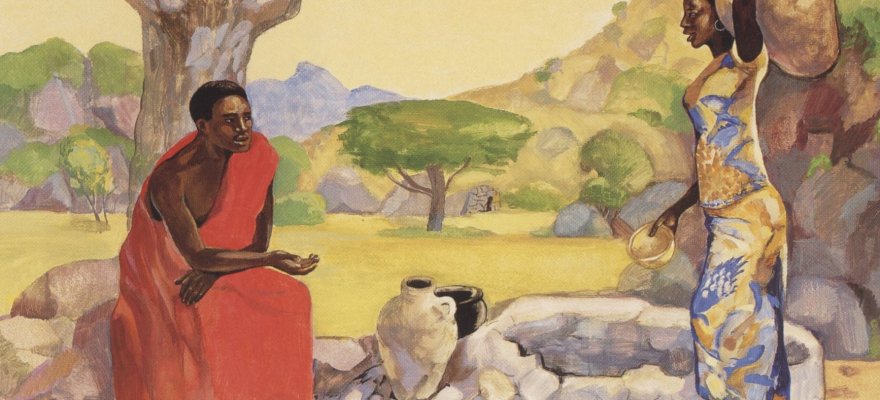

Wir haben heute einen Predigttext, der ist für das Pfingstfest gedacht, aber er setzt sich auch ganz tief auseinander mit dem, was Tradition bedeutet. Es ist ein Ausschnitt aus dem Gespräch Jesus mit einer Samariterin in der Nähe des Ortes Sychar, am Jakobsbrunnen. Jesus war mit seinen Jüngern in die Gegend gekommen, zu den Samaritern. Abseits des Ortes war der Jakobsbrunnen, das war ein Brunnen, den Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. In der Geschichte ist dieser Brunnen für die Samariter ein praktischer Nutzbrunnen — sie holen dort das Wasser — aber es scheint auch ein heiliger Ort zu sein: Seit Jahrhunderten schöpfen sie aus dieser Tradition der Erzeltern, erzählen die Geschichten von Abraham und Sara, Isaak und Rebekka und von Jakob, Lea und Rahel. Nicht weit war der Berg Garizim. Die Samariter hatten dort oben einst einen Tempel gehabt, der dem Tempel in Jerusalem sehr ähnlich war. Die Samariter konnten mit dem Tempel in Jerusalem nichts anfangen, weil er in den fünf Büchern Mose nicht zu finden war. Die jüdischen Könige hatten den Tempel der Samariter lange Zeit vor Jesus zerstören lassen, weil sie sie zwingen wollten, auch nach Jerusalem zu kommen. Feindschaft war zwischen Juden und Samaritern, Verachtung und Hass — obwohl oder vielleicht gerade weil sie die dieselben religiösen Wurzeln hatten.

Und nun sitzt Jesus mit einer samaritischen Frau an diesem Brunnen und führt doch tatsächlich ein theologisches Streitgespräch. Sie haben über das Wasser des Lebens gesprochen und über vieles mehr. Jesus hat ihr gezeigt, dass er nicht nur ein einfacher Durchreisender ist. Er kennt ihr Leben und kann auf ihre Seele schauen wie ein Wahrsager, Seher oder wie ein Prophet — und das versteht die Frau. Und an dieser Stelle steigen wir ein in die Geschichte. Ich lese Ihnen aus dem vierten Kapitel des Johannesevangeliums:

Die Frau sagte zu ihm: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss.“

Jesus sprach zu ihr: „Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen; denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten.“

Die Frau sagte zu ihm: „Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.“

Da sagte Jesus zu ihr: „Ich bin es, der mit dir spricht.“

Joh 4,19-26

Jesus spricht mit der Samariterin und ich habe gesagt, dass sie ein wahrhaft theologisches Streitgespräch führen. In manchen Auslegungen klingt es so, als ob die Frau einfach begriffsstutzig wäre, aber das ist nicht der Fall. Sie antwortet auf seine Behauptungen mit Aussagen aus ihrer Tradition. Und in diesem Gespräch höre ich, was der Sinn und was die Grenze von Traditionen ist.

Traditionen sind Arbeit.

Zuerst: Traditionen sind Ergebnis menschlicher Arbeit und ihre Erhaltung macht auch Arbeit. Jakob hat den Brunnen gegraben, und wer Wasser braucht, der muss hingehen und sich Wasser schöpfen. Das tut die Frau am Jakobsbrunnen und sie ist es gewohnt. Unsere Traditionen sind Gebäude, Gewänder, Lehrschriften, Rituale und Verhaltensweisen. Das alles gibt Kraft und Struktur, aber es muss eben immer von Generation zu Generation erhalten und weitergegeben werden. So ein schönes großes Kirchgebäude ist eine Lust, aber auch eine Last — und manche unserer Kirchen in der Ökumene tun gut daran, sich gar nicht erst mit solcher Last abzugeben.

In unserer Geschichte steht der Brunnen für die Tradition. Ein Brunnen ist von Menschen gemacht, er macht Arbeit, will gepflegt werden, er erfüllt seinen Zweck und tränkt Menschen und Tiere. Jesus stellt sich der Samariterin vor als Quelle. Eine Quelle sprudelt von selbst. Sie ist lebendig und klar.

Tradition ist trennend.

Eine zweite Eigenschaft von Tradition spricht die Frau direkt an: „Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss.“ Traditionen schaffen Unterscheidungen. Die einen gehen an diesen Ort, die anderen an einen anderen Ort und beten dort an. Die Samariter auf dem Garizim, die Juden auf dem Tempelberg in Jerusalem. In der Vergangenheit ist um diese Orte und Unterschiede erbitterter Kampf geführt worden. Immer noch ist man sich uneinig und meint, das Eigene ist das einzig Wahre.

Traditionen sind von Menschen gebaut und Menschen hängen daran. Sie ärgern sich, wenn ein anderer nicht begreifen will, welcher Wert für sie daran hängt. Manche Gemeindesäle können erst neu gestrichen werden, wenn alle tot sind, die ihn das letzte Mal renoviert haben.

Aber ganz ernst: Begreifen, was einem anderen wichtig ist und am Herzen liegt, ist ein ganz elementarer Schritt im ökumenischen Dialog. Da mag es sein, dass ich reingehe mit der Vorstellung „einen Rosenkranz beten ist plappern wie die Heiden“ und rauskomme mit „der Rosenkranz ist eine alte Form der Meditation, der Versenkung und des inneren Gebets.“

Traditionen fordern den einen Arbeit ab, sie zu erhalten, und sie fordern den andern ab, sie zu respektieren. Und dieser Respekt bringt Verständnis und Toleranz.

Traditionen haben ein Ende.

Wie antwortet Jesus nun auf diese Traditionen? Er sagt: „Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen; denn das Heil kommt von den Juden.“

Ist das konfessionalistisch? Meint er in der Diskussion mit der Samariterin, dass die Juden schon Recht haben, weil von ihnen das Heil kommt? Es klingt vielleicht so, aber nur, wenn ich den ersten Satz nicht beachte: Weder auf dem Garizim noch in Jerusalem wird der Vater angebetet werden. Das ist schon eine Vorausschau. Euer Tempel auf dem Garizim ist zerstört worden von uns Juden. Aber unser Tempel wird auch untergehen. Einige Jahrzehnte nach diesem Gespräch war der Tempel in Jerusalem in Schutt und Asche gelegt.

Alles, was wir hier über Traditionen reden, ist schön und gut, aber es wird ein Ende haben. Und am Ende spielt es keine Rolle mehr, wo die Menschen beten. Nicht in einem Tempel, sondern im Geist und in der Wahrheit werden sie beten.

Jesus kündigt hier mit wenigen Worten, so glaube ich, auch für uns das Ende aller Traditionen an. Es wird die Zeit kommen, da ist es egal, in welcher Kirche man ist, welche Gewänder sie da tragen und welches Gesangbuch sie benutzen.

Und jetzt ist die Reaktion der Frau zu beachten! „Die Frau sagte zu ihm: ‚Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.‘ Da sagte Jesus zu ihr: ‚Ich bin es, der mit dir spricht.'“ — Und mit einem Mal lässt sie ihren Schöpfkrug stehen, läuft in den Ort und verkündet den Leuten, dass da jemand ist, der der Messias sein könnte. Anscheinend kann sie ihre Tradition ganz einfach abstreifen, den Brunnen Jakobs und den Garizim zurücklassen und überlaufen zu denen, die im Geist und in der Wahrheit anbeten wollen. Beneidenswert!

Wo stehen wir?

Wo stehen wir? Haben wir unsere heiligen Berge? Oder beten wir schon im Geist und in der Wahrheit an? Schöpfen wir aus den Brunnen der Tradition oder sind wir an der lebendigen Quelle? Sind wir bereit, so wie die Frau, den Schöpfeimer fortzuwerfen und loszulaufen?

So wie wir hier sitzen, würde ich sagen: Es ist so eine Mischkalkulation. Ich mag meinen Brunnen, den die Reformatoren einst gegraben haben, aber ich hoffe doch, dass er eine Verbindung zur lebendigen Quelle hat. Ich meine zumindest, dass das Wasser so schmeckt. Mein Garizim mit der alten Kirche ist mir lieb und wert, aber ich hoffe doch, dass ich dort im Geist und in der Wahrheit beten kann. Aber ich muss hören: Die schönen alten Traditionen haben ihre Grenze und ihr Ende. „Gottes Wort und Luthers Lehr‘, die zwei vergehen nimmermehr?“ Nein, Luthers Lehre wird vergehen, und so manches davon ist ja auch schon vergangen und das ist gut so. Und so kann jeder und jede von uns seine und ihre schönen alten Traditionen mal im Geiste durchgehen — „im Heiligen Geiste!“ durchgehen. Manches kann jetzt schon weg, und der Rest hat sein Ende, wenn unser Herr Jesus Christus kommt.

Bis dahin haben wir Zeit, die guten Traditionen zu pflegen, uns gegenseitig unsere Brunnen und Berge zu zeigen und immer darauf zu achten, dass wir alle mit dem demselben Wasser aus derselben Quelle kochen.

Amen.

Für die Auslegung des Bibeltextes bin ich Ulrike Bechmann und Joachim Kügler verpflichtet: „Die Samariterin am Brunnen. Eine Frau spricht die Wahrheit (Joh 4,1-42)“, Katholisches Bibelwerk Stuttgart 2013.

Ich habe die Predigt aus einer Laune heraus zum Ökumenischen Predigtpreis Bonn 2023 eingesendet, und die Jury hat mir mitgeteilt, dass ich zwar nichts gewonnen hätte, aber dass meine Predigt in die engere Auswahl der besten sieben Predigten gekommen sei. Man weiß natürlich nicht, wie viele Predigten da im Rennen waren – aber es ist dennoch ein Grund zur Freude.

Das Titelbild des Beitrags stammt von Josef Mafa aus einem Kunstprojekt in Kamerun. JESUS MAFA. Jesus and the Samaritan Woman, from Art in the Christian Tradition, a project of the Vanderbilt Divinity Library, Nashville, TN. https://diglib.library.vanderbilt.edu/act-imagelink.pl?RC=48282 [retrieved June 2, 2023]. Original source: http://www.librairie-emmanuel.fr (contact page: https://www.librairie-emmanuel.fr/contact).